Friedrich Koch – Der vergessene Pionier der Pharmaindustrie

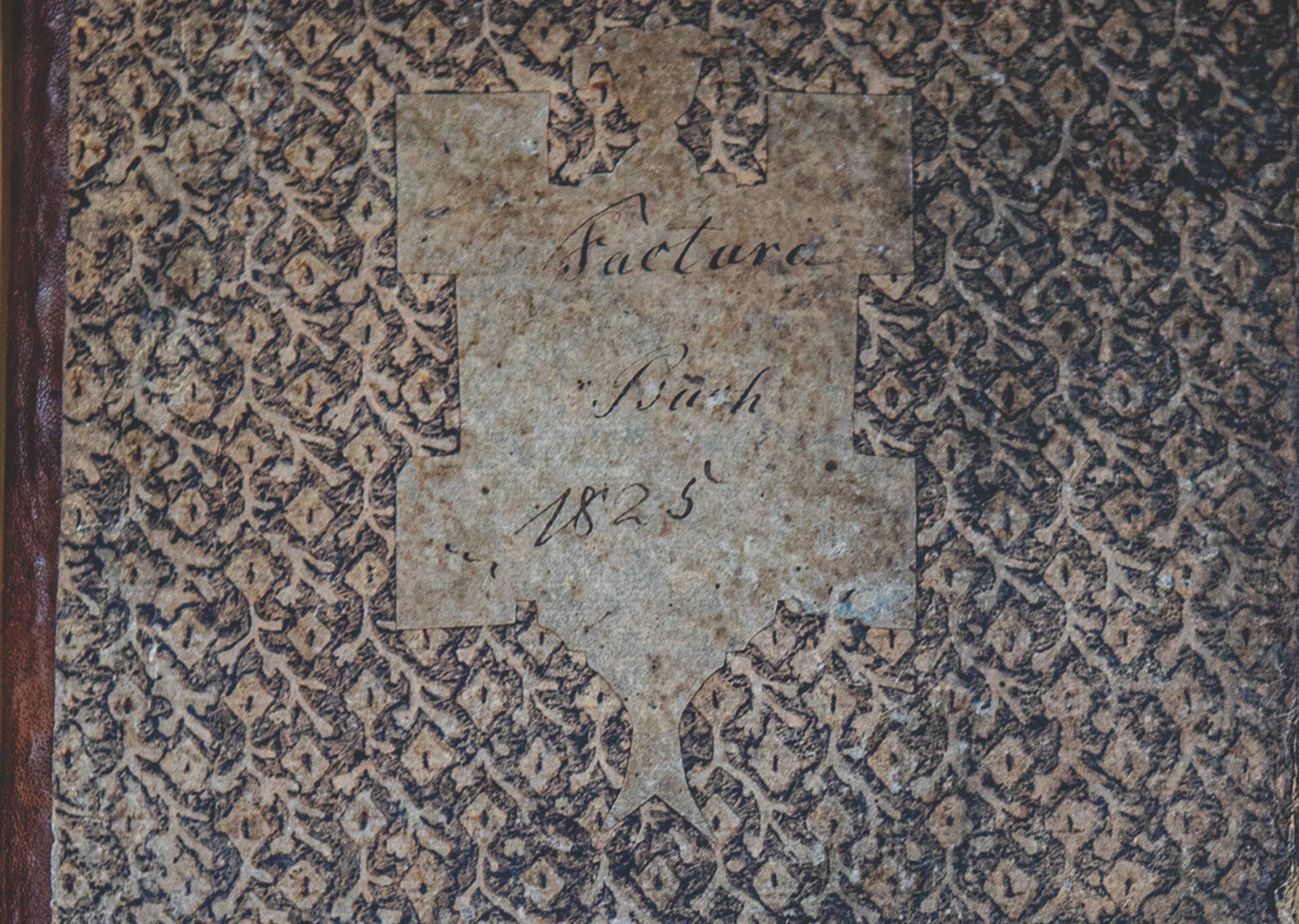

Mit „Friedrich Koch und die Erfindung der chemisch-pharmazeutischen Industrie aus dem Geist der Apotheke“ liegt erstmals seit 200 Jahren eine quellenorientierte und detailliert belegte Rekonstruktion der Anfänge der pharmazeutischen Industrie vor. Axel Nixdorf hat sich durch Archive, Akten und das lange unbeachtete Fakturabuch von Johann Friedrich Ludwig Koch gearbeitet – ein Dokument, das man mit Fug und Recht die „Geburtsurkunde der chemisch-pharmazeutischen Industrie“ nennen kann.

Das Ergebnis ist kein trockenes Standardwerk, sondern ein lebendiges, polemisch-essayistisches Buch, das mit Lust an der Zuspitzung erzählt. Hier wird Geschichte nicht steril ausgebreitet, sondern als Drama inszeniert: die Geschichte eines Pioniers, den man vergessen machte – und eines Weltkonzerns, der bis heute kein Interesse hat, ihn ins Rampenlicht zu rücken.

Während offizielle Merck-Biographien den Apotheker Koch in Fußnoten abhandeln oder gleich ganz ignorieren, holt Nixdorf ihn ins Zentrum zurück. Das Fakturabuch belegt: Koch war nicht nur ein Erfinder und Unternehmer, er hatte auch direkten geschäftlichen Kontakt zu Heinrich Emanuel Merck – mindestens einmal sogar persönlich. Dass dieses Dokument in der Merck-Familiengeschichte von 2018 schlicht übergangen wurde, wirkt wie ein Lehrbuchfall von „Corporate Memory Management“.

Nixdorf kontert diese Geschichtspolitik mit einem Werk, das zugleich akribisch und angriffslustig ist. Seine Stärke ist der Doppelgriff: die minutiöse Quellenarbeit und die essayistische Zuspitzung. Er zeigt, dass die Wurzeln der modernen Pharmaindustrie nicht nur in Darmstadt liegen, sondern ebenso in Oppenheim – und dass die Geschichte der „Erfindung“ anders erzählt werden muss, als die offiziellen Narrative es tun.

Das macht dieses Buch (und den begleitenden Film) zu mehr als einem historischen Beitrag: Es ist ein Stück Aufklärung im besten Sinne – spannend wie ein Krimi, faktenreich wie ein Archivbericht, und brisant wie ein Wirtschaftsskandal. Wer verstehen will, wie die Pharmaindustrie wirklich entstand, kommt an dieser Pionierarbeit nicht vorbei.

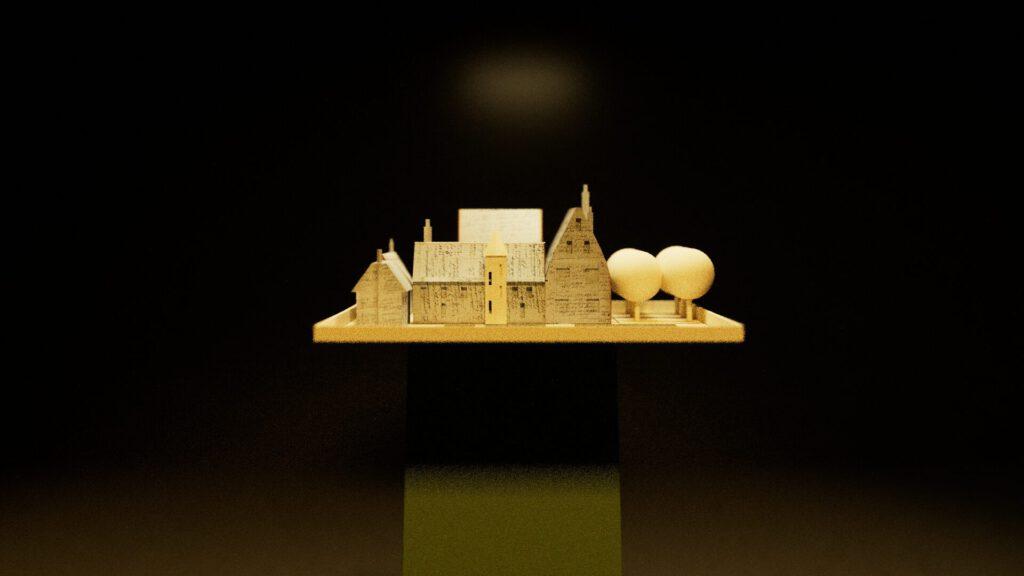

Die Löwenapotheke

Erste Schritte in der Weltgeschichte der Industrie

Über die frühen Jahre Johann Friedrich Ludwig Kochs ist nur weniges (und das auch nur schemenhaft) bekannt. 1786 in Messel bei Darmstadt in die Familie des Pastors Henrich (schreibweise im Kirchenbuch!) Adam Koch und seiner Frau Sophia Elisabetha geboren, ein ein Jahr älterer Bruder. Welchen Bildungsweg Friedrich Koch eingeschlagen hat, lässt sich kaum nachvollziehen. So ist etwa die behauptete Apothekerlehre an der Schlossapotheke in Zwingenberg denkbar, aber nicht belegt. Ein Koch angedichtetes Pharmaziestudium in Gießen dagegen lässt sich sehr leicht widerlegen.

Koch hatte oft Pech mit seinen Biografen.

Tatsache ist, dass Friedrich Koch am Montag, dem 9. April 1821, mittags im Oppenheimer Rathaus eines der prächtigsten Gebäude der Stadt und die darin ansässige „Löwenapotheke” ersteigert hat. Mit diesem Datum tritt der hessische „Apothekergehülfe” erstmals in der Weltgeschichte der Industrie auf.

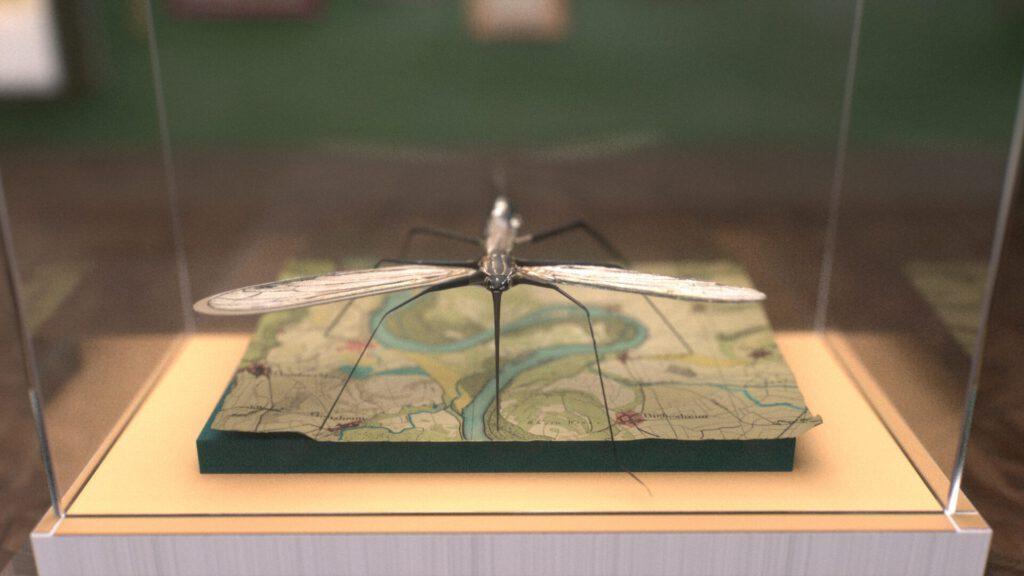

Auch wenn die frühen Oppenheimer Jahre Kochs sicher nicht ganz nach dessen Wunsch und Vorstellung verlaufen sind, so lassen sich in jener Zeit sein Ziel und der Plan, dieses zu erreichen, deutlich erkennen. Denn ausgelöst durch Friedrich Sertürners Entdeckung der Extraktion von Morphin aus dem Saft des Schlafmohns (1805, erstmals publiziert 1806, jedoch erst nach der zweiten Publikation 1817 von der Fachwelt überhaupt wahrgenommen) zeichnete sich in der damals bekannten Pharmazie eine Revolution ab: seinerzeit „Pflanzenchemie” genannt. Die Möglichkeit aus in ihren therapeutischen Wirkungen bekannten Pflanzen reine Wirkstoffe extrahieren und somit konzentriert dosieren zu können. Friedrich Koch hatte sich vorgenommen, ein wichtiger Antrieb dieser um ihn herum anhebenden Revolution zu sein. Sein Thema war das aus der Rinde des Chinarindenbaums gewonnene Alkaloid Chinin zur Bekämpfung der damals am unteren Oberrhein grassierenden Malaria. Was Koch nur vorsichtig ahnen konnte, sich aber bald herausstellen sollte, ist, dass er damit eine sehr richtige Wahl getroffen hatte. Dass er damit gleichzeitig die chemisch-pharmazeutische Industrie erfand, erweist sich als eine der bemerkenswerten Launen der Weltgeschichte.

Open Source Community

des 19. Jahrhunderts

Friedrich Kochs Erfolg ist neben aller individueller Leistung nicht ohne die Gemeinschaft der Pharmazeuten, Händler und Zulieferer zu begreifen. Daher messe ich bei meinen Betrachtungen Kochs Umfeld hohen Wert bei: da ist zuerst Heinrich Emanuel Merck zu nennen, seinerseits Apotheker und finanziell potenter Unternehmer mit großen Zielen. Merck und Koch scheinen eine bisher kaum aufgearbeitete engere Geschäftsverbindung gehabt zu haben, die gute Gründe für eine Hypothese über Kochs Beginn in Oppenheim nahelegt.

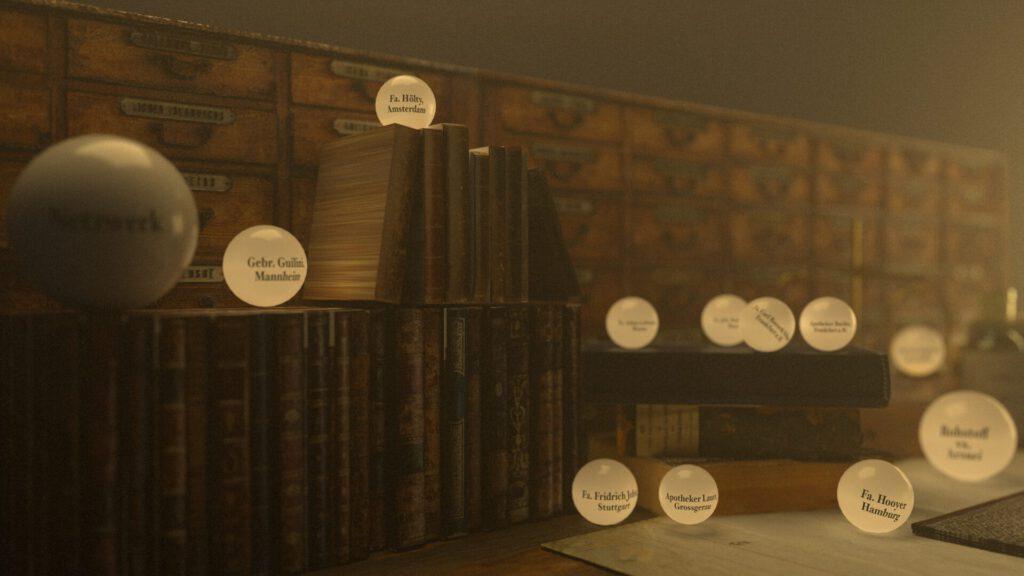

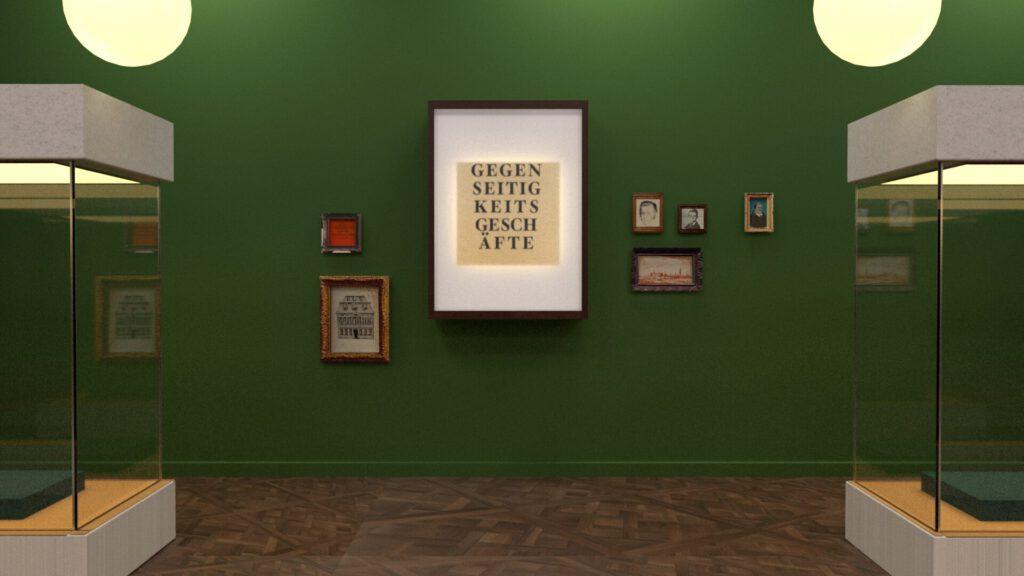

Da sind aber auch Friedlieb Ferdinand Runge und seine Veröffentlichung erster Gedanken über eine Chinin-Extraktion schon 1819 in der Zeitschrift „Isis”. Da sind die Franzosen Pelletier und Caventou. Da sind Händler wie Geigy in Basel, Jobst in Stuttgart, aber auch weitere, kooperierende Apotheker nah und fern. Mit vielen von ihnen – so ist Kochs Fakturabuch der Jahre 1825 bis 1831 zu entnehmen – wickelt der Oppenheimer Apotheker Gegenseitigkeitsgeschäfte ab.

Ein Netzwerk, lange bevor der Begriff „Netzwerk” überhaupt erfunden war.

Dem unbekannten letzten Abnehmer

Eine Revolution

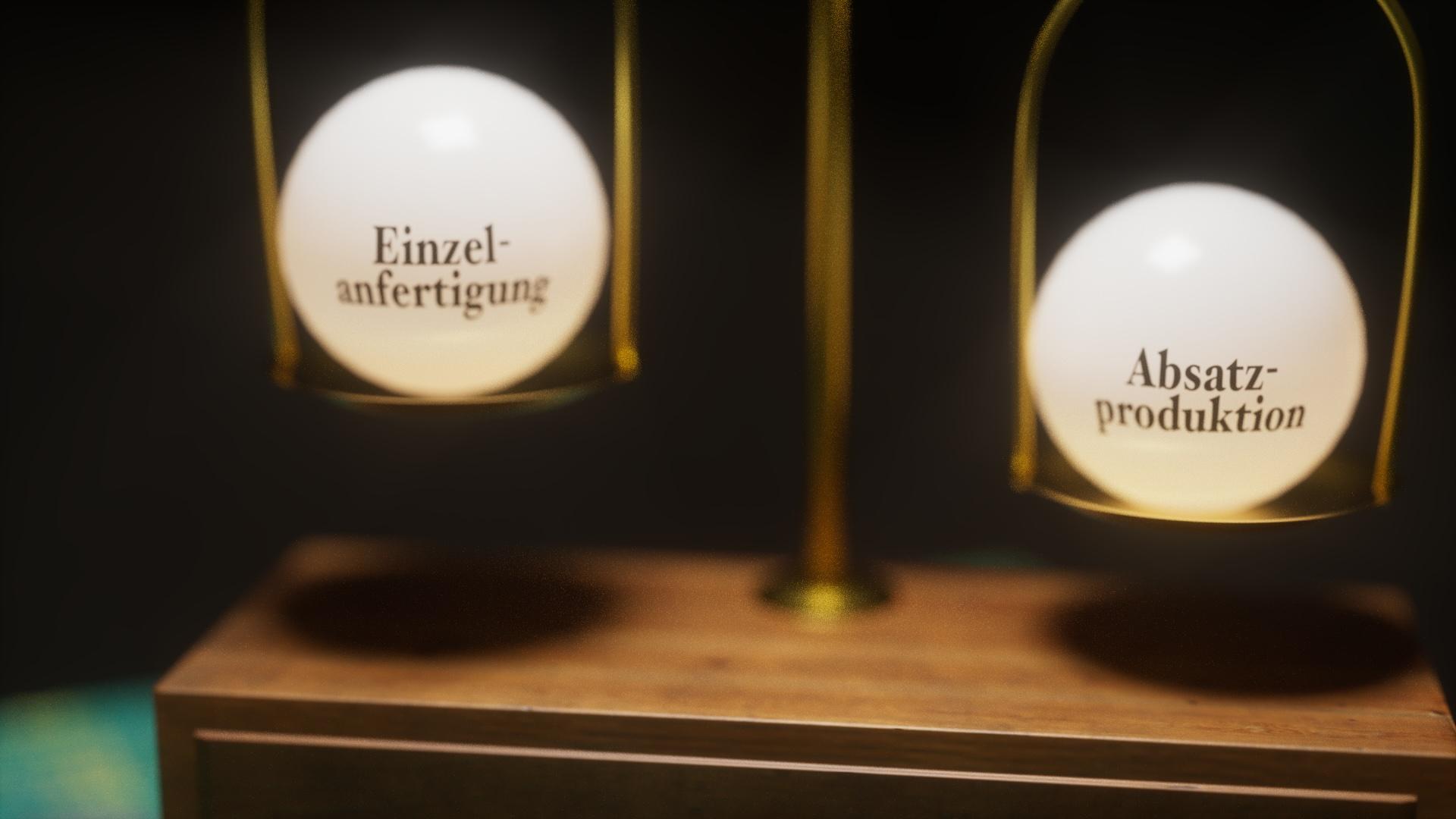

Welche Eigenschaften musste eine Fabrikation im 19. Jahrhundert gehabt haben, um „Industrie” genannt zu werden. So viel war sicher: Großherstellung allein konnte nicht das bestimmende Merkmal sein. Derlei Betriebe gab es auch schon im 18. Jahrhundert. Um die Definition einer (frühen) Industrie zu schärfen, musste es weitere Kriterien geben. Tatsächlich wird da neben dem Einsatz von Kraftmaschinen (entweder um Arbeit zu sparen oder auch um mit Körperkraft nicht Leistbares überhaupt erst möglich zu machen), der Arbeitsteilung, also einem Neben- und Miteinander hoch- und geringqualifizierter Arbeitskräfte ein entscheidendes Kriterium beigeordnet: die Abwendung von der bis dahin apothekenüblichen Einzelanfertigung gemäß der einen Verschreibung für den einen konkreten Patienten hin zu einer Absatzproduktion fabrizierter Produkte für den (in der Volkswirtschaftslehre) so genannten „unbekannten letzten Abnehmer”. Dazu bedurfte es auch einer Reihe von notwendigen Entdeckungen (bzw. deren zeitlich-glücklichem Zusammentreffen) und/oder folgerichtiger Verbesserungen von Technologien, Verfahren, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen. Zu Kochs Verdiensten gehört es zweifelsfrei, diesen einen entscheidenden Schritt zu gehen: Die Arzneimittelproduktion aus dem engen Apothekerlaboratorium herauszuführen, sich zur Absatzproduktion zu entschließen. Also, ein nicht unerhebliches wirtschaftliches Risiko einzugehen, um den Preis einer raschen und erheblichen Akkumulation von Kapital auf seinen Betrieb. Kochs Aufstieg in der Oppenheimer Gesellschaft innerhalb von nur zwölf Jahren ist ein beredtes Beispiel für im frühen 19. Jahrhundert mögliche Karrieren. Eng mit dieser Entwicklung verknüpft sind Namen wie MERCK, RIEDEL, SCHERING, JOBST, TROMMSDORFF und viele andere mehr. Ein Netzwerk von ebenso begabten Forschern wie risikobereiten Unternehmern – manchmal sogar in Personalunion.

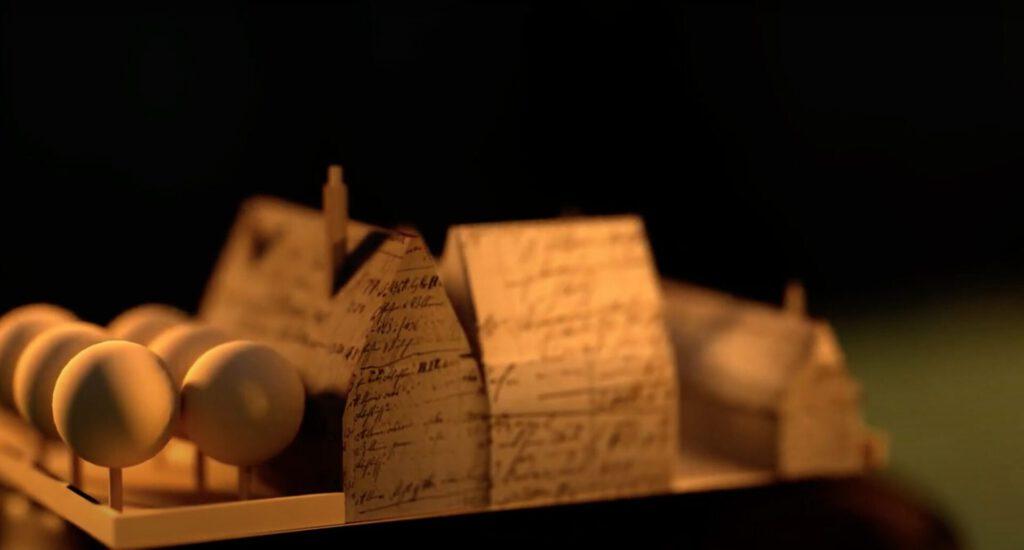

Ältestes Fakturabuch der Pharmaindustrie

Soll und Haben

Friedrich Kochs Fakturabuch der Jahre 1825-1831 ist das (bisher bekannt) älteste Rechnungsbuch in der Geschichte der chemisch-pharmazeutischen Industrie. Wenn man so will: deren Geburtsurkunde. Darin dokumentiert sind Geschäftsbeziehungen, in denen Koch als Fabrikant auf eigene Rechnung, aber auch in Lohnproduktion für Kollegen Chinin und chininhaltige Produkte herstellt und handelt. Lieferradius und Umsatzvolumen nehmen sukzessive zu und markieren auch die Stationen von Kochs gesellschaftlichem Aufstieg in der Oppenheimer Stadtgesellschaft. Die hier dokumentierten Rohstoffeinkäufe und Materialanschaffungen lassen wichtige Rückschlüsse auf Kochs Herstellungsverfahren zu. In diesem Fakturabuch finden sich ebenfalls Hinweise auf etwas, das es nicht mehr gibt: nämlich Bezugnahmen auf ein noch älteres Fakturabuch für den Zeitraum vor 1825 …